第十四話 その男、桜庭 榛臣

そろそろ涼しいを通り越して寒くなって来たな、と思いながら購買から戻ると、教室の一角で少しばかり興奮気味に話をしてるヤツらの声が、否応なく耳に入った。

「あれ藤城だったよね」

「そうそう、おれあの場にいたからビックリした」

「三年の桜庭さんでしょ? 抱えてたの」

「あの勢いで降って来るヤツ、抱えられるのはスゴイわ……」

「普通は無視するか、一緒に落ちるよね」

「でも藤城、久御山派だけじゃなく桜庭派まで敵に回すか……」

「久御山派閥も結構過激じゃん」

「桜庭派閥はもっと過激らしいよ」

「……なんの話?」

── や、さっき藤城が階段踏み外したみたいでさ、結構派手に浮いたからヤバくね? って思ったんだけど、桜庭さんが階段の中腹で藤城抱えて止めたんだよな。あの勢いで降って来る人間受け止めるとかすごくね? って拍手喝采だったんだけど……藤城具合悪そうにしてて桜庭さんがそのまま保健室連れてっちゃって……桜庭ファンが苛立っててさ。

保健室のベッドはカーテンが引かれ、隙間から中を確かめるとベッドのわきに腰をおろす桜庭がいた。身動きひとつせず……湊が心配で離れられないんだろうか。

いきなり声を掛けるのもなあ、と思い涼子さんを探すフリをした。

「涼子さーん、湊、どんな感じー? ……あれ、いないのか」

カーテンが開き中から桜庭が出て来ると、オレを見て「じゃあ、おれはこれで」と保健室から出て行こうとした。

「えっと、桜庭さん、でしたっけ。わざわざありがとうございます」

「……単なる成り行きだけど、なに、あのチビッコの保護者か何かなの?」

「……ええ、そうですけど何か?」

「おまえに礼を言われる筋合いはないな、と思って」

……進学校にしては珍しく、インハイで優勝したヤツがいるって騒がれてて名前だけは知ってたけど……まあ騒がれるだけあってイケメンですこと。このナリで弓道なんてやってたらそりゃ女子が放っとかないだろな。

桜庭 榛臣はオレを一瞥すると、黙って保健室から出て行った。

オレたちの会話に目を覚ますこともなく、湊は少し疲れた顔で眠っていた。見た感じそんな具合悪そうでもないかな……階段から落ちて驚いて気が動転してた、とかそんなところか。ネクタイを緩めシャツのボタンを外したのは……涼子さんなのか、桜庭なのか。

とりあえずしばらく寝てれば復活するかな……帰りに寄ればいいか。

***

「あれ、桜庭くん帰っちゃった?」

小田切先生の声で目が覚めた。

「待ってろって言ったのに……あ、藤城くん起きた? 大丈夫?」

「あの、桜庭さんて」

「ああ、藤城くんを受け止めたときちょっと手首捻っちゃったみたいで」

「……え?」

「一応冷やしたほうがいいかなと思って湿布、在庫取りに行ってたのに」

「……あの、僕、湿布、渡して来ます……!」

小田切先生から半ば強引に湿布を奪い、とにかく僕は走り出した。

いくら周りに興味がないとはいえ、学校の伝説と化している高校総体優勝者の名前くらいはわかる。手首捻ったって、それ大丈夫なのか……弓引けないとかってことにでもなったら切腹くらいじゃ赦してもらえないのでは……

そして階段をのぼりながら気付いた。いま授業中で……渡せないだろ……はあ、ほんとに僕は周りに迷惑を掛けるために息をしてるような気分になって来るな……

「あれ……一年坊主、もう大丈夫なのか」

声に驚き振り返ると、桜庭さんが階段をのぼって来る姿が見えた。

「はい、あの、すみませんでした……これ……」

「……ああ……坊主、これから授業出るの?」

「え、あ、えっと……か、考えてなかった…」

「じゃあちょっと付き合え」

「……はい?」

桜庭さんは左手首を指差しながら「利き手、自分で湿布貼れないから」と眉をしかめた。

「ほんとにすみません……」

屋上でうなだれながら湿布のシートを剥がす。

「あ、おまえ一気に剥がしたら」

「え……」

ふわっと風に煽られた湿布はペタンと折れ曲がり、接着面同士が仲良くくっ付いて僕は顔面蒼白になった。さ、桜庭さんにけがを負わせた挙句、手当てを待たせて湿布と戯れるなんて……一角を口でつまみながら慎重にくっ付いた部分を分離する。これ以上迷惑を掛けたくない……

すると桜庭さんが僕の口を指で押した。

「ほら、離せ。持っててやるから」

桜庭さんに手伝ってもらいながら、なんとか湿布の分離に成功した僕はとにかく早くその湿布を貼ってしまいたかった。早く、またくっ付いてしまったら困るから早く!

そして湿布を貼るミッションは終了し……一度癒着させてしまったからか、桜庭さんの手首に貼り付けた湿布はすぐにだらんと剥がれてしまう。保健室に行けば包帯とかネットはあると思うけど……

「あ? いまから? また保健室に?」

いいよ、めんどくさい、と言って桜庭さんは手首を右手で押さえた。ほんとにほんとにすみません……

「あの、洗濯済みなんで……しばらくこれでしのいでください」

ポケットからハンカチを取り出し、湿布が剥がれ落ちないよう桜庭さんの手首に巻き付けた。他人の私物で大事な手首を覆われるの、嫌かもしれないけど……

「……ハンカチなくて大丈夫なのか?」

「はい、クセで持ち歩いてるようなものなので」

「どんなクセだよ」

ふっ、と桜庭さんは笑い、僕の頭をポンポンと叩いた。

「受験でしばらく弓は引かないから、気にするな」

「あ、そうか……桜庭さんは大学でも弓道続けるんですか?」

「どうかな……探求にも疲れたから」

「探求……?」

「自分と向かい合えないから潮時かな、とは思ってる」

「弓道の心得ですか?」

「そうだな……いや、個人の見解、かな」

「……自分と向き合いたいですか?」

「……おかしなこと訊くんだな」

「あ、あの、すみません……忘れてください」

「おまえは……自分と向き合いたくないのか」

「…向き合ったらきっと、目の前の自分を殺してしまうので」

***

「…ん……あ……っ……」

期待されているうちはまだよかった。

きっとできる、きみなら大丈夫、頑張って、応援してます……

毎日プレッシャーに圧し潰されそうになりながら、それでも期待通りの成果を収めたあとの賛辞に救われて来た。

「あ……あ…はぁ……っ……」

いつからかそれは “できて当たり前” に変わった。

余裕ですね、これくらい当然ですよね、いつも冷静ですね……

失敗には溜息を吐かれ落胆され……慰めてもらえる連中が憎くて堪らなくなって行った。

「あ……はぁ…あ」

メントールのにおいと、柔軟剤の甘い香りが口元から鼻をかすめ顔が熱くなる。ポケットの中で温められていたハンカチを差し出すときの……申し訳なさそうな、少し恥ずかしそうなあの目……

唾液で濡れたハンカチを巻き付け、扱きながら指で押した口唇の柔らかさを思い出す。

「ん…あ……っ…う……ん…………」

精液で汚したハンカチを見ながら、罪悪感より支配欲が勝っていることに気付き胸の奥が震えた。

***

ロッカーに置いたままの荷物を引き揚げようと弓道場へ行くと、射場を覗き込む人影が見えた。ああ、またか……不遜にもそう思い、「なに?」と声を掛けると、文字通り飛び上がるほど驚いた相手が振り返った。

「……なんだ、一年坊主…か」

「いえ、あの、えっと……弓道場、見たことがなかったので……」

「……入れば?」

「え……いいんですか?」

「誰もいないし、危ないこともないから」

失礼します、と脱いだ靴を揃え、一年坊主は射位に立つと静かに的場を見つめていた。

「弓道、興味あるの?」

「いえ……ここに立ったら自分と向かい合うことができるのかな、と思って」

「…死にたくなってんの?」

「いえ、あの、それは……忘れてください…」

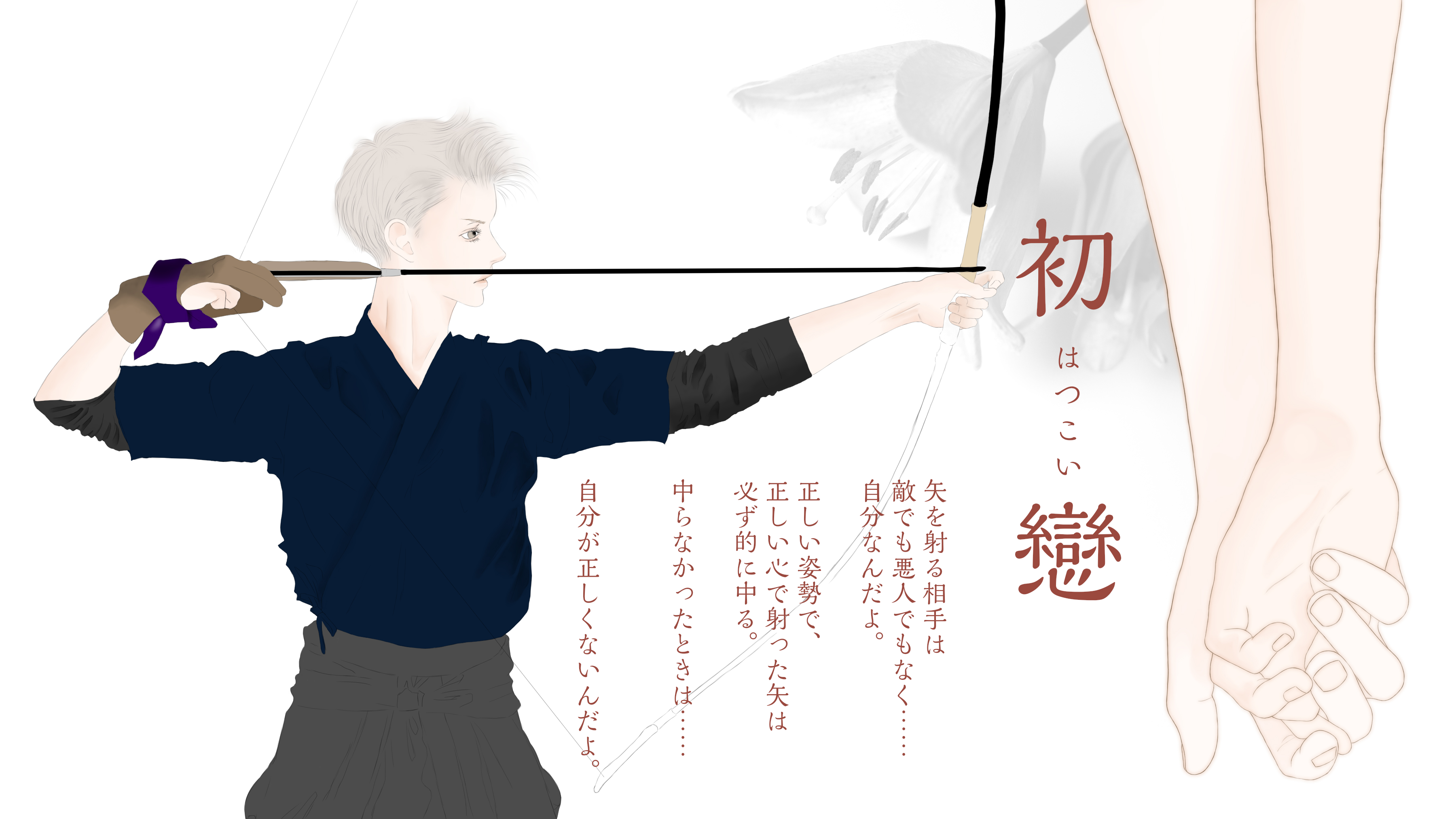

「……矢を射る相手は敵でも悪人でもなく……自分なんだよ」

悩んだり迷ったり、フラフラと動揺する心を確かめるために矢を射るんだ。正射必中って言葉があるように、正しい姿勢で、正しい心で射った矢は必ず的に中る。中らなかったときは……自分が正しくないんだよ。射法も、姿勢も、心もね。だから正しくあるように、常に平常心でいられるように、日々探求する。

「じゃあ桜庭さんは正しいんですね」

「……なんで?」

「総体、一本も外さず優勝したって」

「……いまなら外すよ」

「どうしてですか?」

「正しくないから」

一年坊主はしばらくおれの顔を黙って見つめ、それから少し照れたように笑った。

「こんなに格好いいひとが正しくないなら、僕なんか正しくなくて当然ですね」

「僕なんか、って……謙遜? それとも軽視?」

「後者です」

「だったら尚更、自分くらいは自分を評価してやれよ」

「え……」

「誰に何を言われても、自分だけは自分の味方でいてやれば?」

「……誰よりも自分が自分を憎んでる場合は?」

「そうだな……じゃあ、おれが味方でいてやるから蔑んだりするな」

泣きそうな顔で「ありがとうございました」と頭をさげ靴を履いた一年坊主を、そういえば、と呼び止めた。

「これ、洗って返そうと思って」

ハンカチを差し出すと、一年坊主はわざわざすみません、とそれを受け取った。

「……桜庭さんが洗ってくれたんですか?」

「ああ、親に頼むのもどうかと思って」

「アイロンも桜庭さんが?」

「……なんだよ、文句あるのかよ」

「いえ、嬉しいなあと思って」

そう言って一年坊主はハンカチを顔に押し付けた。

「ちょうどよかった」

おれは下半身に血液が流れ込む感覚に目眩がした。

***

── このチビ

あの時……肩を押された時、確かにそう聞こえた。

混雑してたから顔は見えなかったけど……多分、久御山と僕が一緒にいることをよく思わない女子がいるんだろうなあ……まあ……気持ちはわかる。王子さまがお姫さまじゃなくて七人の小人とか召使いに気を遣ってたら物語は完結しない。でも王子さま、優しいんだよな……多分、捨て猫とか捨て犬拾っちゃうタイプ。

「藤城、なんかおまえに用事あるって」

「……え?」

そう言われて廊下に目をやると……なんだろう、知らないひとたちだけど……もしかしてお姫さまたちが本格的に粛清に乗り出したとか……

「目障りなのよね」

焼却炉の横にある小さな倉庫に連れて来られ、知らない女子にいきなりこんなことを言われるって、やっぱり本格的に粛清されるんだろうか。この倉庫、中はこんな風になってたんだ。掃除用具と一緒に、机や椅子が積まれているのを見て、必要ないものを押し込んでおくための場所なんだな、と思った。

「久御山くんとつるんでると思ったら、三年にまで手出してんの?」

「……は?」

「無邪気に聞き返してんじゃねえよ」

「いや、あの……何の話…ですか?」

耳元でパンッと高い音が鳴ったと同時に眼鏡が飛んだ。

「弓道場で何してたのよ」

何してたって……何にもしてないけど……

「あんた、久御山くんを独占してんだから桜庭くんにまで近付いて来ないでよ」

さ、桜庭さん!? え、ってことはこのお姫さまたちは三年生なのか……どおりで恫喝にも年季が……じゃあ「このチビ」は桜庭さんに近付かせないための布石というか、警告だったってことか。思いっきり裏目に出てるんだけど。

「黙ってないで何とか言えよ!」

そう言われて胸倉を掴まれた。あのね……確かに僕は小さいし非力だけど、少々叩かれたり脅されたりする程度で怯えたり泣いたりするわけないじゃないか……どんだけか弱いと思われてるんだよ……

「……眼鏡外すとめっちゃ可愛いのね」

「わ、ほんとだ……女子じゃん」

「はああ、この顔で誘惑してるわけ?」

……やめろ、地味に傷付く。

「二度と桜庭くんに近付きませんって約束してよ」

「近付いてません」

「近付いてんだろ!」

「あの、心配するようなことは1ミリもないんで……」

「……あんたさ、あたしらが女だと思ってナメてない?」

ナメてはいないけど怖くもない。バキっと床で音が鳴る……あ、眼鏡……それ、ただじゃないんだからそんな気軽に割ったりされると非常に困るんだけどな……

「ちょっと、腕押さえて」

両腕を抱えられて動きを封じられる……けど、別に暴れたり抵抗したりしてない相手を掴まえたところで……そう思っていると、ネクタイを外され、シャツを引き出された。それからシャツのボタンを外され、ベルトを外される。

「男より女のほうが陰湿でやることが汚いって、習わなかった?」

ベルトと一緒にズボンが滑り落ち、床でカンッと音が鳴った。

「可愛い姿の写真撮られるのと、その可愛い顔焼かれるの、どっちがいい?」

……どっちもいいわけないだろ。でも確かに女子だと思ってナメてたってのは事実かもしれない。まさか性的にダメージを与えるようなことをするとは思ってなかった……見たり触ったりすることに嫌悪感を抱くんじゃないかという考えは、煮詰めた砂糖より甘かったみたいだ。

「……可愛い顔してるのにスゴイものぶら提げてんのね」

遠慮なくトラウマに触れて来るなあ……その時、入口のドアがガタガタと音を立て、静かになったと思ったらものすごい破砕音とともにドアが……蹴破られた。

「はあ…………オネーサマ方、ちょっとおイタが過ぎるんじゃねえの」

……久御山……?

「く、久御山くん……なんで」

久御山は積み上がった机を蹴飛ばしその山を崩壊させ、充分女子たちをビビらせたあと笑顔で言った。

「そいつに手出したら殺すよ?」

「だって久御山くん、この子」

「放せよ」

掴まれていた腕を解放された時、もうひとつ声が聞こえた。

「……おまえら、何やってんの?」

「さ……桜庭くん……」

「ここにおまえらが入ってくの見たって言われて来てみれば……」

「だって、弓道場にまで出入りしてるなんて」

「……それ、おまえらに関係あるの?」

久御山がシャツのボタンを留めながら僕の顔や手を確かめた。

「なんもされてない?」

「……うん」

「そっか、ネクタイ貸して」

僕の首にネクタイを掛けると器用にそれを締め、手のひらで頬を覆いもう一度顔を確かめてから、床で潰れている眼鏡を拾い上げて久御山は桜庭さんを睨んだ。

「……二度目はねえからな」

久御山に肩を抱えられ、僕は倉庫をあとにした。