第十五話 空き家で声を嗄らす癖

「眼鏡、予備とかあるの?」

「度数合わなくなった古いやつがあるから……二、三日は大丈夫だよ」

「明日眼鏡屋行こ」

さすがにNO眼鏡は危ない、と久御山が家まで送ってくれた。本当は今日眼鏡屋に寄ればよかったんだけど、疲れてるだろうし今日は家に帰って休もう、と久御山に気遣われた。

「ちょっとあがってく? お茶くらい出すよ」

「あ、遥さんの紅茶飲みたい」

「僕が淹れた紅茶じゃ不服なのかよ」

「だっておまえ案外ガサツなんだもん……」

久御山の訪問に母は喜んで紅茶を振舞った。そして久御山は「眼鏡、誤って踏んでしまって」と母に説明した。ああ、そうだったのね、気にしないで、と母は笑った。

ちなみに母を名前で呼ぶのは、女性を役割や続柄で呼びたくない、という久御山の信条らしかった。

「湊、ほんとになんもされてない?」

「え……うん、一発叩かれたくらいだよ。それで眼鏡飛んだけど」

「……あの場で言えよ」

「言ったらどうしてたんだよ!」

「殴り返すに決まってるだろ…」

「相手は一応女の子だよ?」

「女は殴らないけど、桜庭いたじゃん」

「なんで桜庭さんを殴るんだよ……」

「あいつら桜庭の取り巻きでしょ? 飼い犬の躾は飼い主の責任じゃん」

「……久御山、自分の取り巻きの躾、ちゃんとできてる?」

「…できてねえわ……無理難題だったな…」

ガクッとうなだれ、久御山は僕を笑わせた。

どこまで行っても久御山は優しくて真っ直ぐで格好いいんだな……今日家に寄ってくれたのも、眼鏡を壊した理由を母に訊かれた僕が困ることと、それを聞いた母が心配することを見越したうえでのことだろうし。

「なあ、湊……」

「うん」

「付き合わない?」

「何に?」

「オレと付き合わない?」

「……どういう意味?」

「……告白を聞き返されるという不幸」

「告白?」

「うん、だから、オレと、付き合わない?」

「付き合うって……あの、何に?」

「湊、もしかしてそれは遠回しに拒否ってる?」

久御山に抱き締められて息が止まった。いや、久御山そんな力で抱き締められたら本当に息ができない……

「くみ…や……くるし」

「オレは」

オレはやたらと色素が薄くてもしかしたら人間じゃなくて化け物かもしれないし、いつか陰陽師とかに祓われるのかもしれないし、まあそうなったらそうなったで別にいいかなとも思ってたし、誰かを好きになるとか全然わからなくて恋愛経験もないし、別にセックスできればいいやとさえ思ってたくらいだけども。

今日、湊が女子に連れてかれたって聞いて、もしかして桜庭絡みかなと思って三年の知り合いに取り巻きの話聞きに行って、焼却炉横の倉庫に行ったら鍵掛かってて……頭に来てドアぶち壊した挙句、おまえの姿見たら一瞬で血液が沸騰してさ。なんていうか……自分を見失いそうになった。

だったらもう一緒にいればいいんじゃね? って、ずっと一緒にいたらおまえが嫌な思いすることも、オレが心配するようなことも起こらないんじゃね? って、だったらもう付き合っちゃってオープンにすればいいじゃん、って思って。

「だから、オレら付き合わない?」

「……僕は」

「穢れてるとか汚いとか、それを断る理由にされてもオレは引かない」

「久御山……」

「一緒にいようよ、湊」

僕は自分から何か問題を起こさなくても……ただそこにいるだけで周りの反感を買って、こうして久御山を心配させるだけの存在なのか。ここまで気を遣ってもらわないと、僕はみんなと同じように高校生活を送れないのか。

僕は久御山とは違う……男じゃないと勃たない僕は、女子とも付き合える久御山とは違う。性的指向がバレて気持ち悪がられたりしたらどうしようってビクビクしながら生きてる僕とは違う。いつだって他のひとに乗り換えられる久御山とは違う。母を笑顔にできる久御山とは違う。格好良くて優しい久御山とは違う……

でも、そんな風に考えて自分を卑下し続けることは、僕を受け入れてくれる久御山の優しさを踏み躙ることだと思った。だからこそ僕は、絶対に認めたくなかった想いを少しだけでも解放して、素直になろうと思った。前向きになれることがあれば、もしかしたら自分に自信が持てるようになるんじゃないか、って……

それなのに、結局僕はひとりじゃ何もできなくて、久御山を心配させてばかりで、気を遣わせてばかりで、僕がそばに居続ける限り久御山はこうして何かを失い続けなくちゃならないのか。好きでもない僕と付き合って、そのことで同性愛者だと思われて? 僕はそんなことのために……この気持ちを認めたのか。

「……僕にそんな価値があるとは思えない」

「価値ってなんだよ」

「久御山には……ちゃんと自由でいて欲しい」

「なんでおまえと一緒にいると、自由がなくなるみたいな言い方すんの?」

「僕と久御山は……住む世界が違う」

「……何言ってんだよ」

「久御山はさ……僕みたいなのが珍しいだけだよ」

「僕みたいなの?」

「いままで周りにいなかったんだろ? ちょっと可愛がればすぐ脚を開く躾けられた犬がさ」

「…あ?」

早く、早く、早く……

「好奇心で遊んでみたいだけだよ。おまえ、モテるから女の子の感触に飽きてて、新鮮な感覚を求めてるだけだよ」

「へえ……それで?」

早く……

「ヨかっただろ? ディープスロートできるくらい調教されてる子、なかなかいないだろうし」

「……そうだな」

早く……久御山…!

「僕はたったひとりで満足できるほど、貞淑でも一途でもないんだ。言っただろ? 僕は “おあずけができない犬” なんだって。目の前にぶらさがる餌を欲しがって、よだれ垂らしながら尻を振る淫乱なんだよ……やだろ? そういうの」

「……で、おまえはオレを怒らせてどうしたいの」

……お見通し、か。

「…誰からも好かれて、何でもひとりでできる久御山に、僕の気持ちなんてわかんないよ」

「僕の気持ちって?」

「いまは良くても、いつか飽きるよ。新鮮な感覚も使い古されて慣れて飽きる。そしたら久御山は女の子を、言い寄る女の子を選んでまた以前の日常に戻るよ。またノンケに戻って僕になんて見向きもしなくなる」

「…本気で言ってんの?」

「……苦しいんだよ…おまえとの差が…」

「……」

「久御山なら上手くできるのにって……おまえなら難なくこなすのにって……おまえの有能さを見るたびに自分の劣ってる部分を思い知らされる僕の気持ちがわかるか? 一緒にいると自分がどんどん情けなくなって駄目な人間だと自覚せざるを得ない僕の気持ちがわかるか? 僕の惨めさが……おまえにわかるのかよ……」

「……そんな風に感じてたとは……思わなかった」

久御山は僕の頭をポンと叩き、ごめん、と言って帰った。

謝るのは僕のほうだ。

久御山は本気で僕のことを考えて、寄り添って、心配してくれてた。僕はそれを知ってた。強がってもダメなら……傷付いた顔をすれば、僕を思いやって久御山が引き下がることを知ってた。僕が苦しいと言えば終わることを、知ってたんだ。そう言うことでどれだけ久御山が傷付くかも、全部。

***

帰宅途中、差し掛かった橋の欄干に身体を預けて川を見下ろす生徒を見掛け、そういう時期なんだな、と思った。曲がりなりにも進学校であるせいか、受験が差し迫って来ると現実逃避を考えるヤツも増える。下手に関わるととんでもないことに巻き込まれる可能性もあるからな…とはいえ、通り過ぎるわけにも…って……

「……藤城? おまえ、こんなところで何してるんだ…?」

驚くわけでもなく、ゆっくりと振り返りおれを見た藤城は、虚ろな目で「桜庭さん…」と笑顔を見せた。

「魚を…魚、いないかなって思って……」

「いるだろうけど……ここからは見えないんじゃないか?」

「あ、そうか…」

そう言うと藤城は欄干に足を掛け、何の躊躇いもなく身を乗り出した。

「…っ…おい!!」

身体を抱えて引き寄せると思った以上に軽く、止められない勢いはそのまま、藤城を抱えたおれを地面に転がした。それでも、動揺のほうが遥かに上回っていたせいか痛みは感じなかった。

「何やってるんだ……」

「近くだと見えるのかな、って…」

「そりゃ見えるかもしれないけど、その前に死ぬんじゃないか?」

抱えた藤城を見ると……声も出さずに泣いていた。

「……うち、来る? 共働きで誰もいないし、迷惑とか考えなくていいから」

行く、とも行かない、とも言わない藤城の腕を掴んで、自宅へと連れて行った。あのまま放置していたら何をしでかすかわからない、そういう恐怖心にも似た気持ちが胸に広がった。

おとなしく着いて来た藤城は、道中人目を憚ることなく涙を流し、部屋に入ったあとも床に座り込んでただひたすら泣き続けた。何があればここまで悲しそうに泣くことができるんだろう……

「…何か飲む?」

「いえ……」

「言いたくないなら訊かないけど…どうしたんだ?」

「…魚に痛覚がないって、本当なんでしょうか」

「魚にも侵害受容はあるって話だけど」

「魚になっても犬でいても同じ、か…」

「……藤城?」

「僕、同性愛者なんです」

「……え?」

「女の子を好きになれないんです。女の子じゃ勃たないんです。男じゃないと駄目なんです」

「藤城……あの」

「気持ち悪いですか? それとも……可哀想ですか?」

制服の中に手を入れられ、反応する身体を抑えることができなかった。藤城の、この細い身体を引き離すことはまったく難しいことではなかったけれど、そっと握られた部分に柔らかな感触が加わり身体が震えた。

「藤城…あの……おれ…」

常に距離を取りながら接するおとなしい藤城が、小さな吐息を漏らし、その舌で煽情的な水音を立てる姿に背徳感を覚えた。藤城を制するはずのおれの手は建前を裏切り、脚の間に埋まる頭をなでていた。

隠しておきたい秘密が優しく暴かれて行く……もう、抗うほうが不自然なことのように思えた。

藤城の口の中で溶けそうになる感覚を味わいながら、剥き出しの欲望を思い知る。自分の中にこんな激しい感情があったことを知って、いままでどれだけ目を逸らして来たのか、と堪らない気持ちになった。

正しくない……膨れ上がる欲望を閉じ込めて、見て見ない振りをし続けた。こんな自分は正しくない……理想ばかりが先走り、自分を偽り続けた。

「藤城……出そう…」

「このまま……ください」

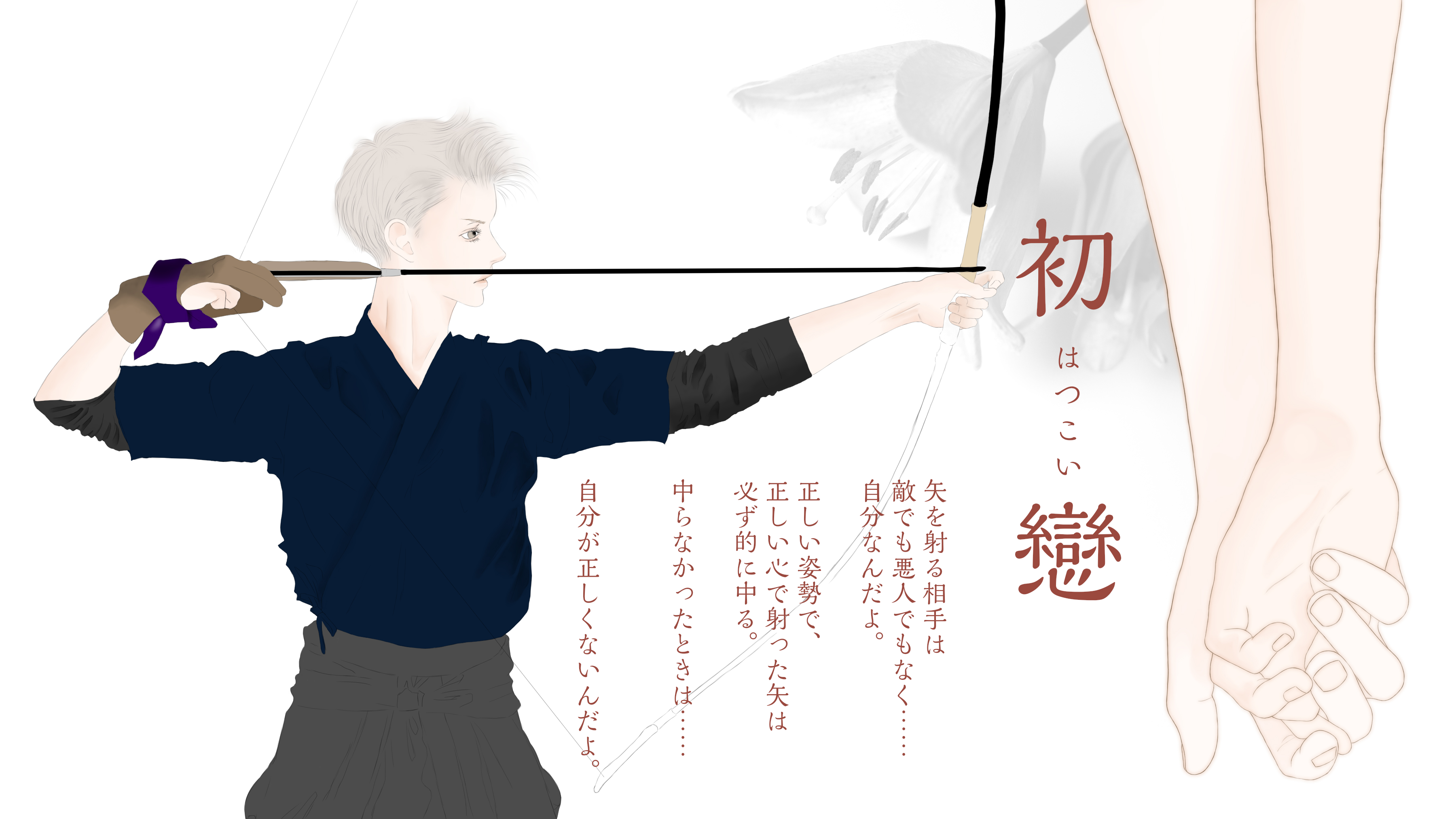

正しくあろうとすればするほど、迷いが生じて弓が引けなくなった。外れる矢を見ると、おまえは間違っていると言われているような気がして、自分自身と向き合えなくなって行った。

「あ……っ…あ……あ…はぁ…っ…」

確かに間違っていた……ありのままの自分を受け入れることこそが……正しかったんだ。

「あ…藤城……っ…」

「……もしかして、飲ん」

「え……ダメでしたか…」

「いや、その……そういうの、初めてで」

「……口内射精が? それとも飲まれることが?」

「えっと……口の中に出したことは……あるけど…」

「ああ、そのあとティッシュで拭ったりするひともいますね」

「藤城は……嫌じゃないの? そういうの……」

「…考えたことなかったです」

「あの、そういうの……本当は好きなひととしたいんじゃないの?」

「……桜庭さん…」

「おれは……自覚したばっかりだからよくわからないけど」

「…自覚?」

「うん、自覚」

「何をですか?」

「おれも藤城と同じなんだなって」

「え……」

「女のひとと付き合ったこともあるけど……あんまり盛り上がらなくて」

自分は恋愛に不向きなのかな、興味がないのかなって思ってた。だから、告白されてもピンと来ないし、ファンとかいても全然……淡白なのかな、とも思ったけどそうじゃなくて。

SNSで知り合ったひとがさ、男なんだけどいちいちときめいてしまうわけ。言うことにも、そのひとのすることにも、一言一句、一挙手一投足、とにかく全部が格好良くて。気付いたら逢いたくて仕方なくてさ。まあどこの誰かもお互い知らないし、逢ったりしないんだけど。

でもそれが恋だとは……思わなかった。いや、思いたくなかった、かな。なんていうか、常に完璧な自分でいなくちゃいけないって思ってたから、男のひとを好きになるって、自分で敷いたレールから外れる気がしてさ。

そしたら弓が引けなくなったんだ。中らなくてさ。ああ、心が正しくないのか、やっぱり男のひとを好きだなんて間違ってるんだな、心がブレてるんだな、って。

「間違ってたのは、自分の気持ちを騙してることなんだって、わかった」

「あの、それは……いつか恋だと思えるようになりますか?」

「うん、ちゃんと考えようと思う」

「…恋だったらいいですね」

「……おまえは?」

「え…?」

「あんな悲しそうに泣いてたから」

「……」

「恋じゃないの?」

「恋だと思いました…けど……相手はノンケなので」

「…………うん」

「優しくしてもらったのに、酷いこと言ってしまって」

「そのままでいいのか?」

「自分の弱さを盾に、ノンケを縛るのは……やっぱり違うと思うので」

「おまえが縛ってんの? 相手の意思じゃなくて?」

「…多分、見てられないんだと思います。弱くて危なっかしい僕を」

「恋愛に関して、アドバイスできるような経験値はないんだけどさ」

普通に異性を好きになれたほうが、生きやすいとは思う。おれもおまえも、好きになる相手はノンケの確率のほうが高いと思う。絶対数が違うだろうからな。

でも、じゃあゲイだからっておまえはおれと付き合えるか? 身体の関係は持てるかもしれないけど、好きになれるかどうかってのはまた別の話じゃないか? 性別とか属性なんかより、好きになるってことそのものが何より大事なんじゃないか? 自分の意思で身体はどうにでもできるけど、好きだって気持ちは意思で動かせないんじゃないか?

世の中別れるカップルなんて砂の数ほどいるだろ。ゲイ同士でも恋が終わることはあるよ。相手がゲイだったら、おまえは破局の原因を何に肩代わりさせるんだ? ゲイだから、ノンケだから、なんて些末なことだと思うよ。好きだから一緒にいたい、そのために何ができるか、って話じゃないのかな。

「好きなひとのために離れたい、って気持ちもわからないわけじゃないけど」

「一緒にいたくても……もう遅いです…」

「…久御山はわかってくれると思うけどな」

「…っ!!」

「おまえが連行されたとき、大慌てでおれのところに来たよ」

「えっ……」

「取り巻きどこにいるんだ、って胸ぐら掴まれた」

「……なんで…」

「おまえが階段から落ちたとき、自分の取り巻きに訊いたんだって」

階段踏み外しただけなら、背中から宙に浮くなんてことはないんだよ。周りの話聞いて、不自然な落ち方してるからもしかして、って思ったんだろうな。案の定、おまえを突き飛ばしたのは久御山派の子だったわけで、自分がそばにいると藤城を危険に晒してしまう、って悩んだらしい。

それから何日も経ってないのに、今度は女子に連れて行かれたって話でさ。自分の取り巻きにはちょっとキツめに言ったみたいだから、おれ絡みだと思ったんじゃないかな。案の定、おれ絡みだったわけだけど……そばにいても、いなくても、おまえが危険な目に遭うのなら、そばにいて守ったほうが安心なんじゃないか?

「それでも、おまえが離れたいと思うなら、それが答えなんだろうけどな」

「久御山にそこまでさせるほど……僕に価値があるとは…」

「久御山の気持ちにまで、おまえが口を出す権利はないだろ」

「でも……傷付けてしまったので」

「謝りに行けば? こんなとき、ごめんなさい以外にできることなんてないだろ」

「どのツラさげて…行けばいいんでしょうか…」

「その可愛いツラで行くしかないだろうな」

「…僕が悪いのはわかってるのに…拒絶されるのが怖い、なんて自分勝手なことを」

「拒絶されたらおれのところに来ればいいよ…ひとりで泣くよりはマシだろ?」

藤城を駅まで送って、「すみませんでした」と歩き出した藤城を呼び止めた。

「藤城」

「はい」

「既婚者なんだ、SNSの」

「え……」

「でも、ちゃんと考えるよ」

「……はいっ」

藤城は小走りに改札を抜け、人混みに消えて行った。